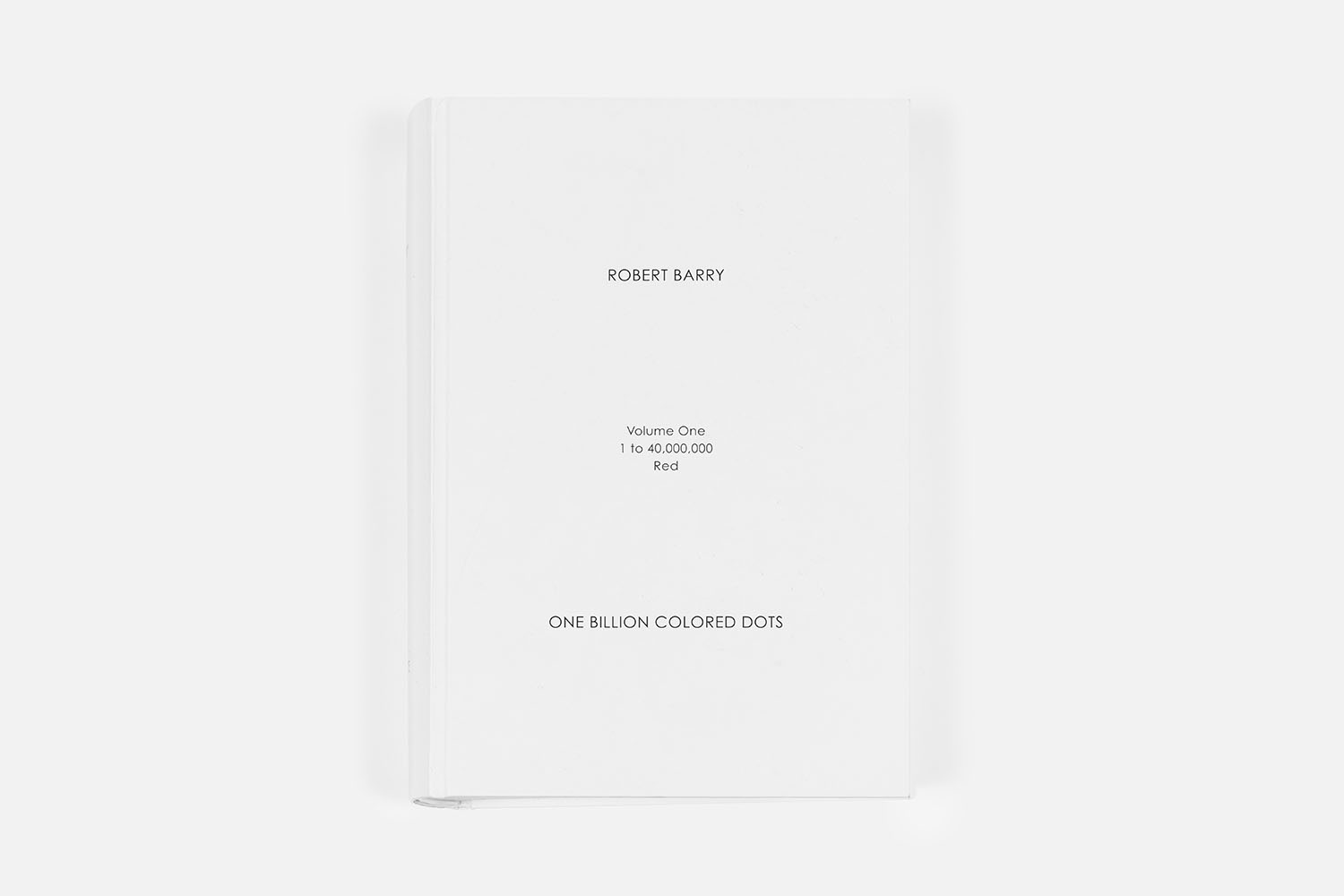

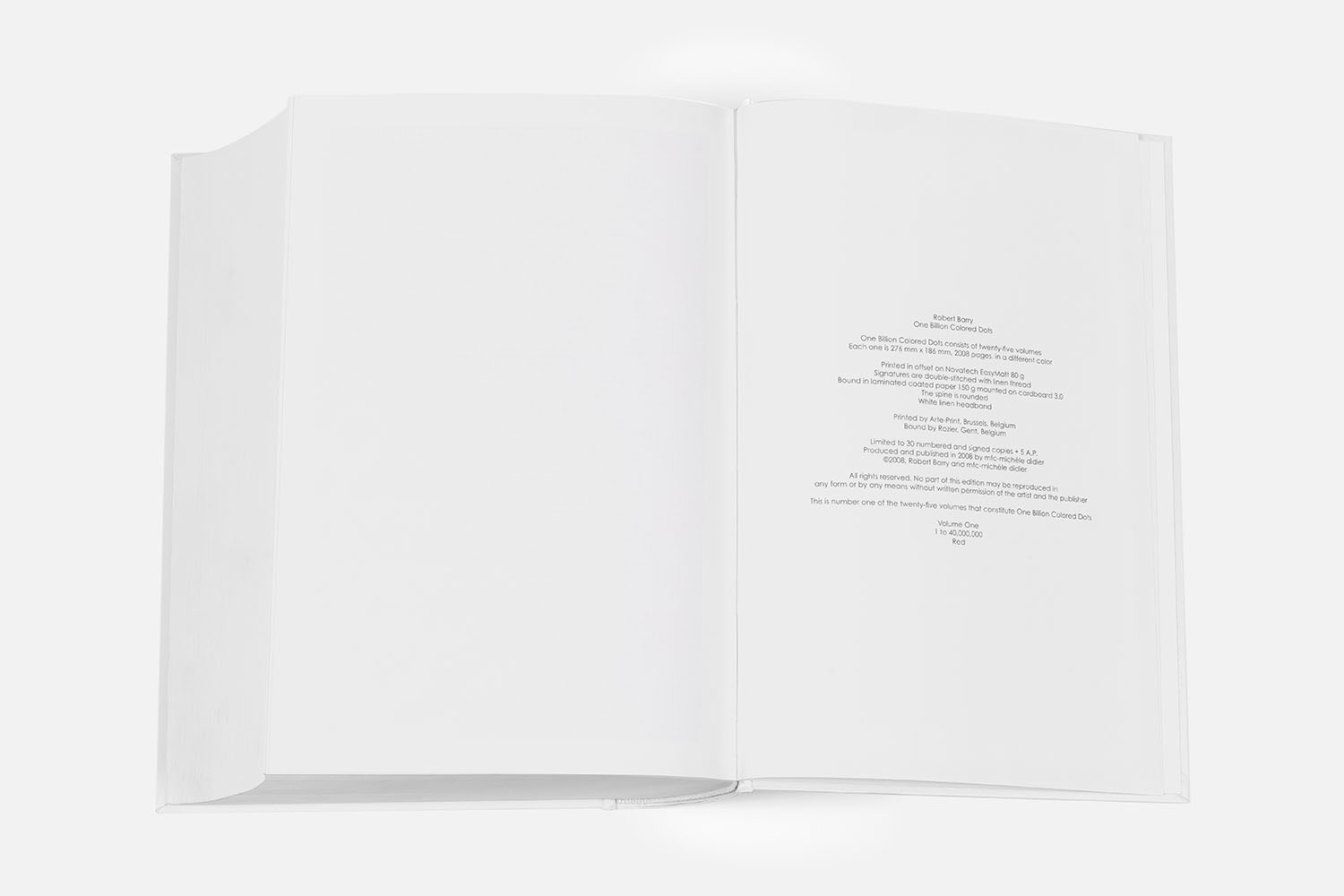

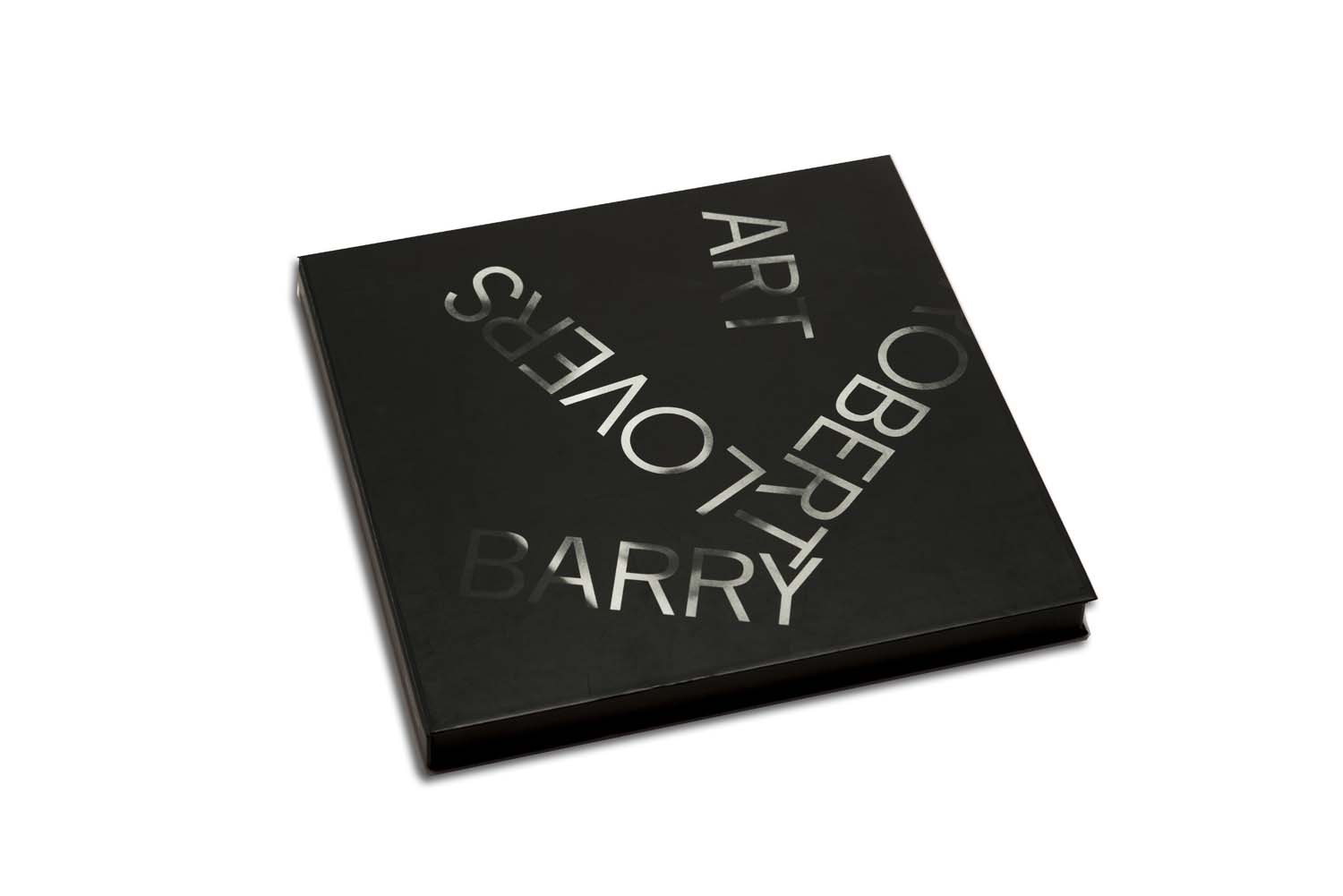

Robert Barry One Billion Colored Dots, 2008

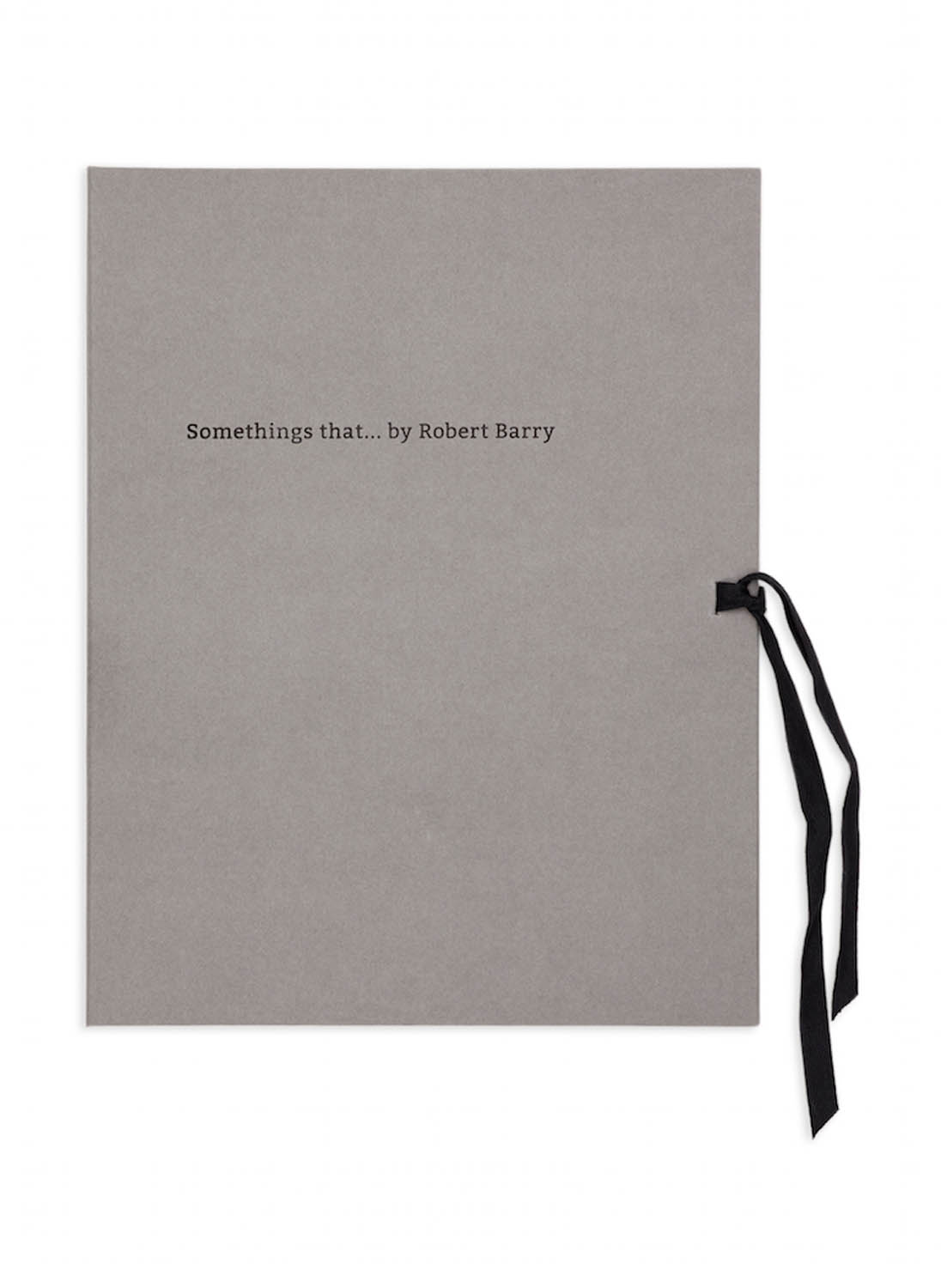

Spécifications

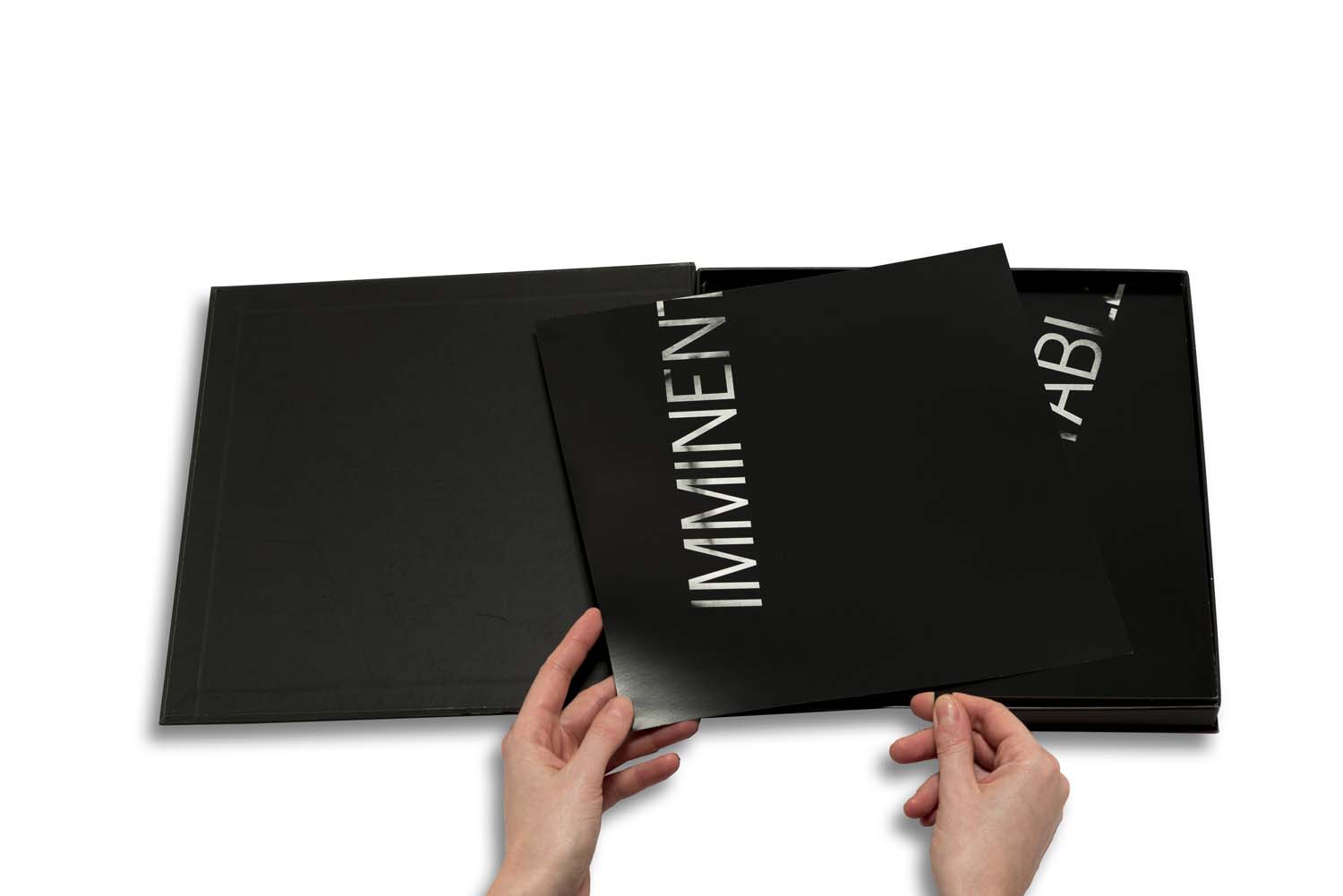

Ensemble de 25 volumes

27,6 x 18,6 cm chaque

2008 pages chaque, 50200 pages au total

Impression offset sur Novatech Easy Matt 80g

Double couture au fil de lin

Couverture imprimée sur papier couché laminé 150g monté sur carton mécanique 3.0

Dos rond

Tranchefile en lin blanc

Imprimé par Arte-Print

Relié par Rozier

Production

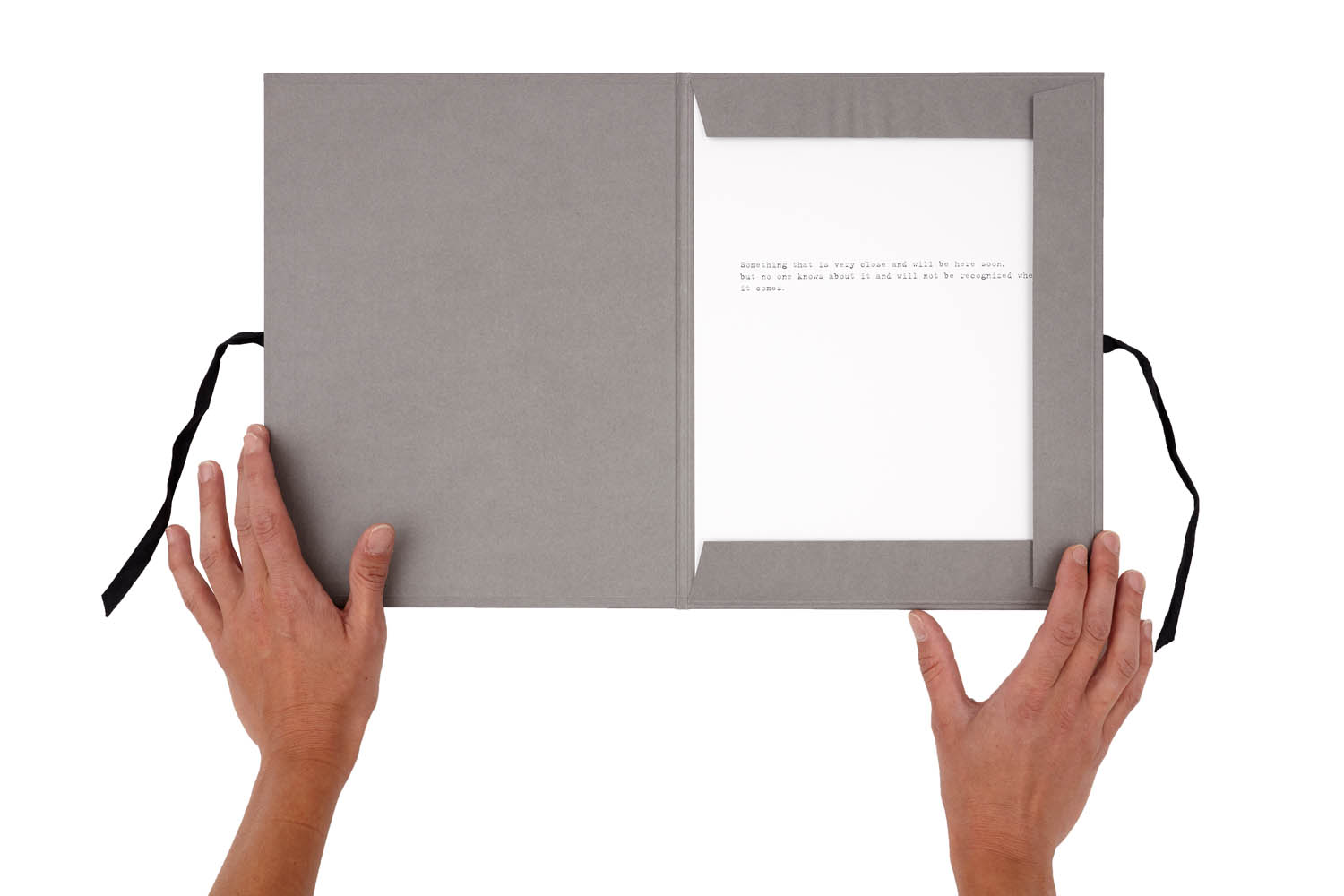

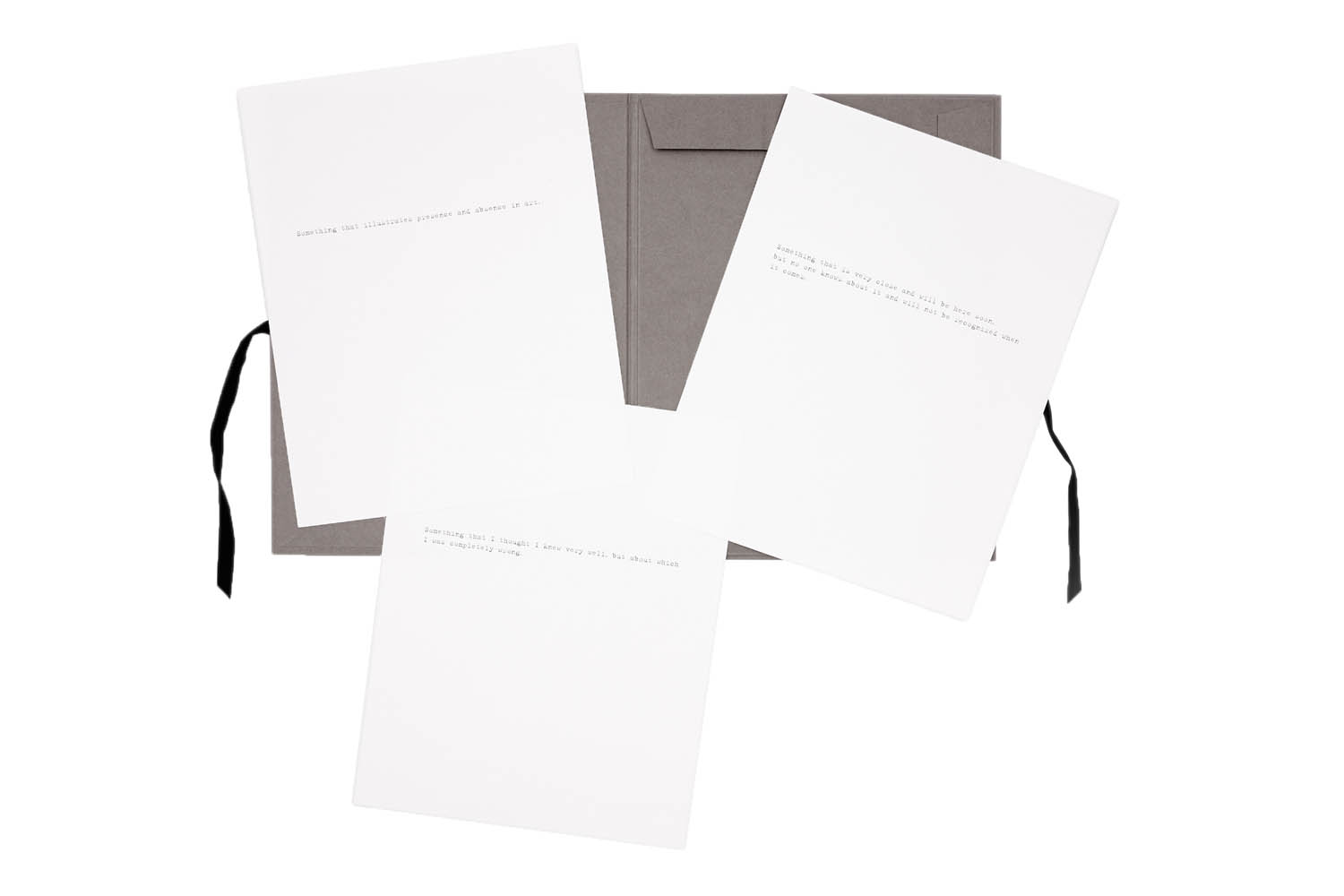

Édition de 30 exemplaires numérotés et signés et 5 épreuves d'artiste

1968/2008

Produit et publié par mfc-michèle didier en 2008

©2008 Robert Barry et mfc-michèle didier

NB : Tous droits réservés. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite de l'artiste et de l'éditeur.

Collections publiques (sélection) :

CNAP, Centre National des Arts Plastiques

FRAC Bretagne

Montclair Art Museum, New Jersey

National Gallery of Art, Washington

Yale University Robert B. Haas Family Arts Library

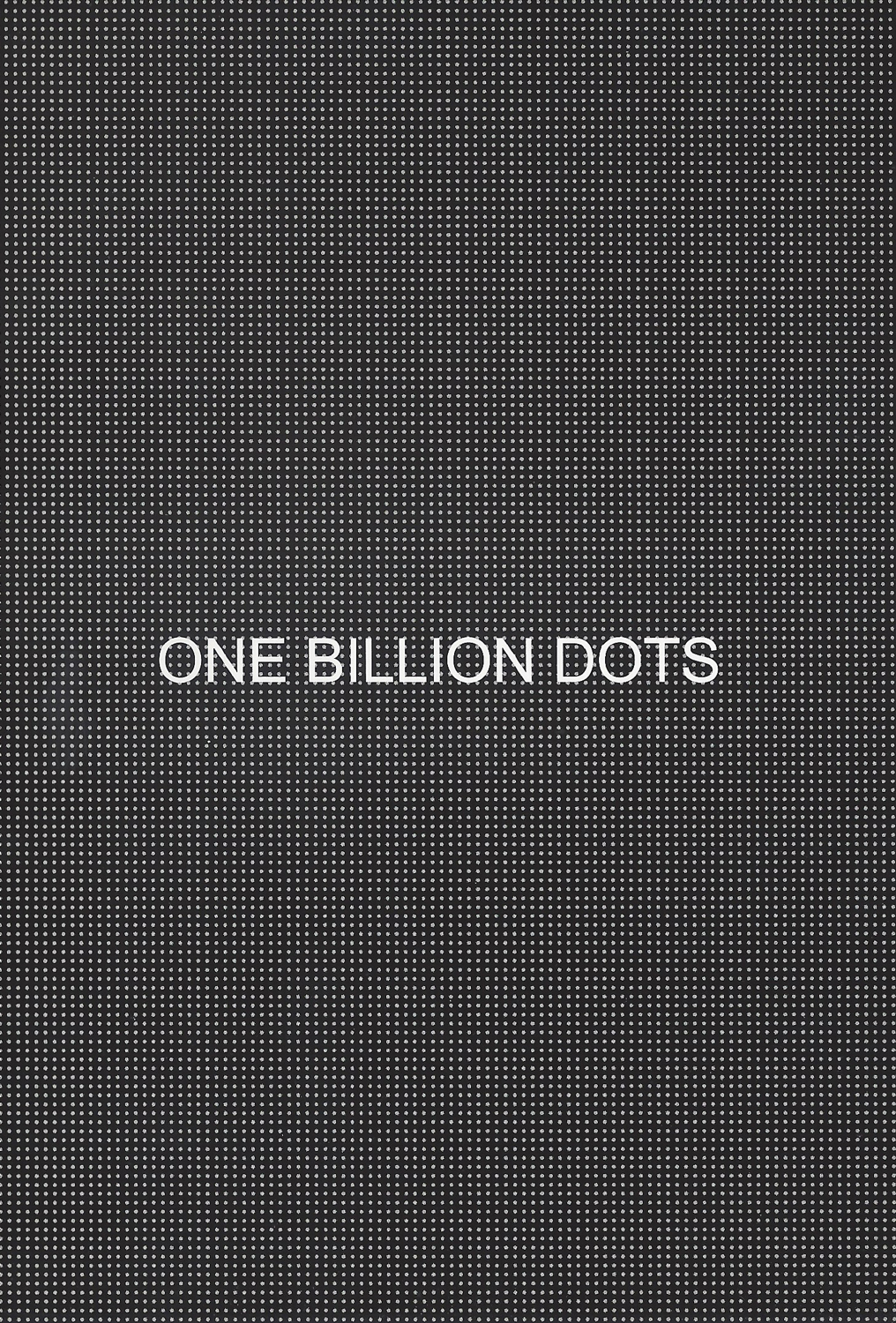

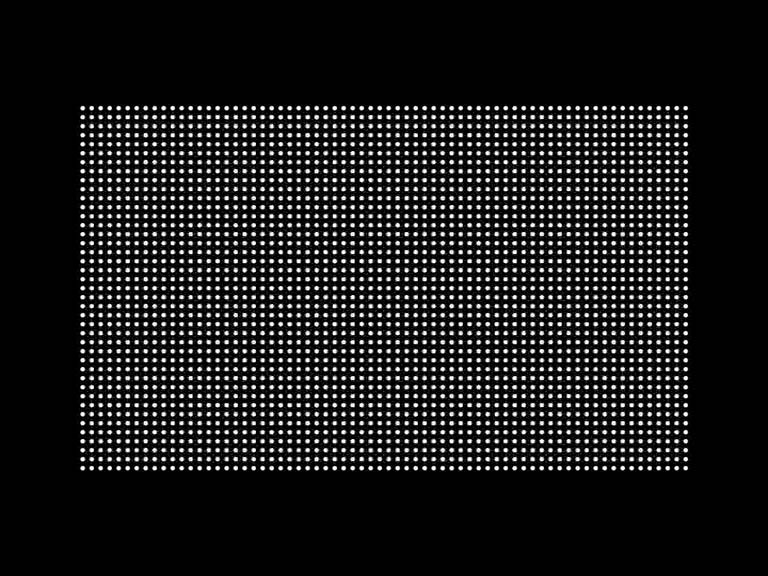

One Billion Colored Dots est composé de 25 volumes dénombrant un milliard de points colorés pour un total de 40.000.000 points par volume et 4.000 points par page. L'oeuvre est imprimée en autant de couleurs que de volumes : chaque volume a sa couleur. L'accumulation des points est orientée vers l'édification du sens. C'est la quantité qui constitue l'oeuvre.

I always do what I say I'm going to do 1

Robert Barry, point par point

« Il errait parmi des étoiles accumulées avec la densité d'un trésor, dans un monde où rien d'autre, absolument rien d'autre que lui, Fabien, et son camarade, n'était vivant. Pareils à ces voleurs des villes fabuleuses, murés dans la chambre aux trésors dont ils ne sauront plus sortir. Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, mais condamnés. »

Antoine de Saint-Exupéry 2

" I always worked with quantity… the suggestion of extended space in my paintings, the inert gas pieces ("from measured volume to indefinite expansion "), half-lives with the radiation pieces, the radio wave pieces, etc. The idea of time, space, infinity, quantity beyond our ability to actually perceive or comprehend has always interested me. Even with Art Lovers, in maybe a more subtle way. I think it's always present in my work. "

Robert Barry 3

Le temps et l'espace sont les premiers indicateurs du réel. Même s'ils n'en sont pas les ingrédients les plus palpables, ce sont les abscisses et les ordonnées sur lequel le réel advient... ou pas. « En un temps fort éloigné, vivait, dans une forêt inculte et solitaire du domaine de Fulda 4 »... Ainsi débute le conte de E. T. A. Hoffmann intitulé Ignaz Denner. Pour n'en citer qu'un. Car, devant la question qui va nous intéresser plus précisément ici, peu importe la suite. Le décor est planté et, pour commencer, le fait de savoir que l'histoire a eu lieu dans un passé indéterminé suffit au lecteur. Peu lui importe, d'ailleurs, le cadre et l'époque pourvu qu'ils soient indiqués, c'est l'invraisemblance des faits et la vraisemblance de leur enchaînement qui vont primer pour l'amateur de récits fantastiques. Le voilà embarqué dans une fantaisie et assuré de la solidité de l'embarcation. Le minimum nécessaire est assuré. Puisqu'en effet c'est d'abord sous les auspices du temps et de l'espace que le réel se manifeste ou que la fiction s'échafaude à son exemple.

On en convient aisément pour l'espace puisqu'on peut faire l'expérience de deux points distants de vingt centimètres simultanément — même s'il faut loucher ou reculer très légèrement ! C'est un peu plus difficile pour le temps, car deux événements distants de vingt minutes ne pourront jamais être appréhendés concurremment sans que la mémoire ne s'introduise dans cette opération — or la mémoire ne permet pas de loucher sur ces deux événements et de les rassembler pour les considérer avec la même rigueur comparative ; le rapprochement qu'elle opère est artificiel : la mémoire ne louche pas, elle est louche !

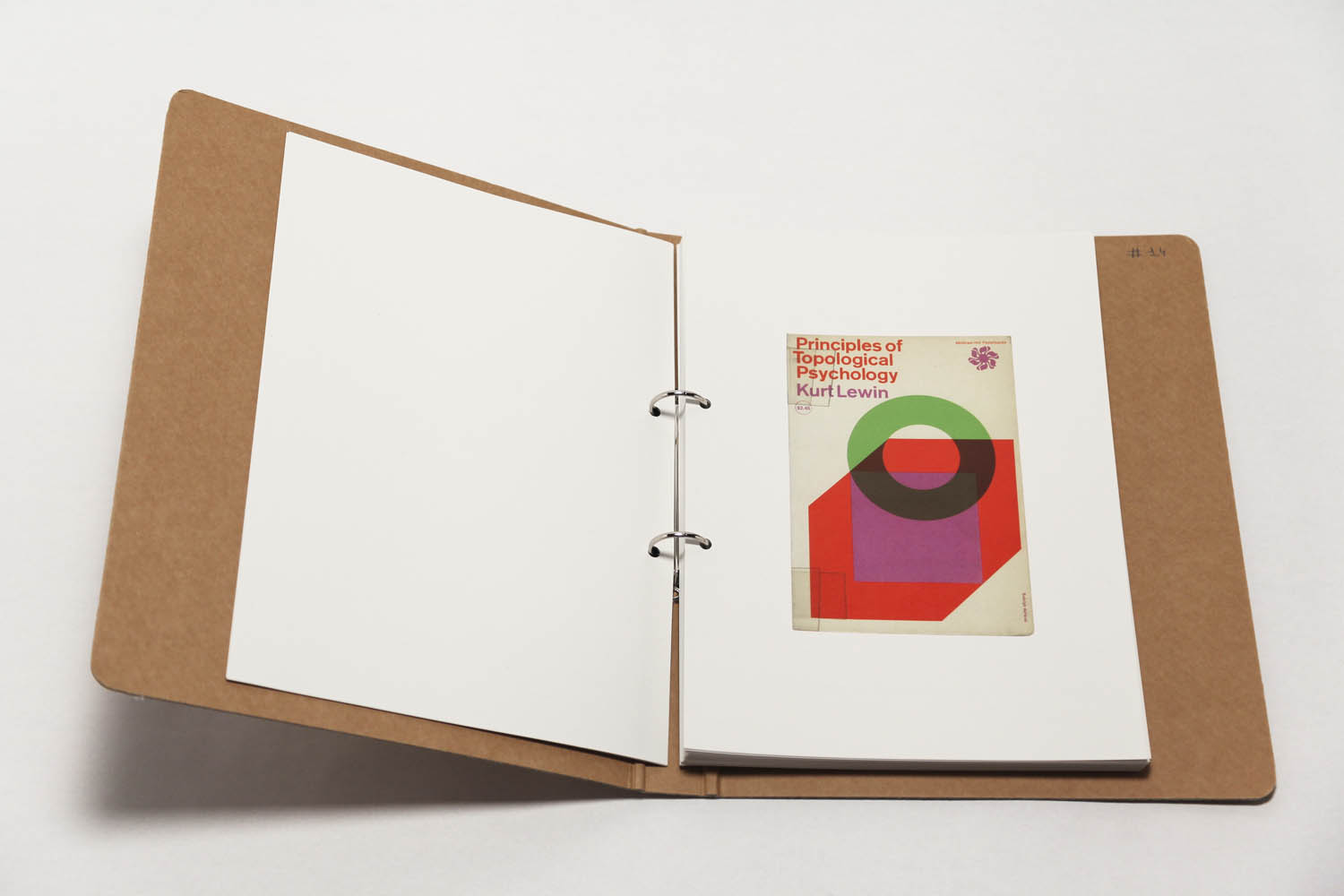

Trois années s'écoulent entre le moment où Robert Barry conçoit l'idée de matérialiser la quantité, abstraite par son énormité, qui se cache derrière le nombre 1 000 000 000, et la réalisation de ce projet sous la forme d'un livre en vingt-cinq volumes édités en un seul exemplaire portant le titre One Billion Dots en 1971. Gian Enzo Sperone, le jeune galeriste et éditeur italien qui relève le défi, n'en est pas à son coup d'essai. Une solide complicité le lie déjà à l'artiste et à ce que compte de plus aventureux, de plus exigeant et (autant le dire) de moins vendable, la scène artistique dite conceptuelle. Deux expositions personnelles ont déjà été consacrées à Barry à l'enseigne de la galerie turinoise et son premier livre d'artiste fut déjà publié en 1970 à l'initiative de Sperone 5.

La première exposition, en 1969, fit partie d'une série de trois, dont deux eurent lieu simultanément en décembre à Amsterdam et à Turin, et la dernière, trois mois plus tard, à Los Angeles. Pendant la durée de ces expositions, les galeries concernées furent fermées et leur public en fut avisé. On peut imaginer un événement ayant lieu en deux endroits simultanément, alors qu'il est plus difficile de se représenter un événement n'ayant pas lieu, mais simultanément, en deux endroits. La simultanéité implique que l'événement ait eu lieu. S'il n'est pas advenu, il n'est advenu nulle part. Le lieu où advient l'événement lui prête ainsi une existence manifeste. Et s'il advient en deux endroits simultanément, son existence n'en est que plus indubitablement attestée.

Les trois expositions qui eurent la primeur de ce qu'on allait appeler la Closed Gallery Piece, se voyant attacher un lieu et un calendrier, eurent donc bel et bien lieu. L'événement fut tourné en non-événement (ou inversement), mais il compta comme exposition. Même dans la frustration, on peut trouver un accomplissement ! Car ce dont il fut ici question n'avait rien à voir avec la vexation de trouver porte close la galerie jusqu'où l'on pousse pour découvrir ce qui s'y passe parce qu'on était dans les parages. (Entre deux expositions, pendant la durée d'un montage, l'occasion revient inévitablement.) Cette fois, il ne s'agissait pas d'un creux dans la programmation. Il s'agissait d'une exposition à part entière. Une exposition qui compte même rétrospectivement comme un acte emblématique, comme le socle de la biographie de l'artiste.

La seconde exposition personnelle de Robert Barry chez Sperone, à Turin, en 1970 prit pour support la Marcuse Piece. L'oeuvre éponyme consistait en une citation du sociologue marxiste américain d'origine allemande prélevée dans An Essay on Liberation [Vers la libération] publié une année plus tôt. La citation était composée pour l'occasion en lettres adhésives sur un des murs de la galerie dans laquelle il était cette fois permis de pénétrer, de passer un moment et de se demander ce qu'on y faisait au juste. Cette nouvelle proposition prenait ainsi le contrepied de la précédente. Nulle frustration ne s'inscrivait à son programme, elle s'offrait au contraire comme un espace de liberté pure et d'épanouissement. La citation mise en exergue était à ce titre dans l'air du temps : « Some place to which we can come and for a while 'be free to think about what we are going to do'. » Mais, de la pensée de Herbert Marcuse, qui compta comme un des idéologues majeurs de la vague révolutionnaire étudiante de 1968 6, que reste-t-il ? D'ailleurs, quel besoin Robert Barry éprouva de faire référence à lui, si l'on compare sa citation avec la première réplique de l'Interview Piece que publia l'artiste dans le catalogue de l'exposition Prospect 69, qui se déroula en septembre et octobre 1969 à la Kunsthalle de Düsseldorf : « The piece consists of the ideas that people will have from reading this interview 7 » ?

En 1969 comme en 1970, chez Sperone, les deux expositions consistent en une œuvre seulement et une idée est constitutive de l'œuvre chaque fois. Pour que l'exposition ait lieu, l'idée doit exister non seulement à l'état d'idée mais en qualité d'œuvre. Sans œuvre, pas d'exposition. Or l'œuvre, ici, ne se veut pas le terme d'un désir d'art, elle en est au contraire le commencement. Ce qui intéresse Barry, et ce qui nous intéresse chez lui, c'est le potentiel d'art que renferment les œuvres. L'œuvre est un vecteur d'art. L'art n'y prend pas une forme définitive et soigneusement délimitée par la main experte d'un artisan hors pair, elle-même guidée par l'intelligence supérieure d'un maître à penser, mais cette œuvre au contour impossible à suivre, sur laquelle la main ne pourra jamais se refermer et au voisinage de laquelle l'esprit ne sera jamais en repos, est indispensable.

Closed Gallery Piece, Interview Piece, Marcuse Piece chez Barry. Duration Piece, Location Piece, Variable Piece chez Douglas Huebler. En dépit de leur souci de ne pas encombrer le monde d'objets inutiles, les artistes conceptuels produisent une grande quantité d'œuvres. Le bourgeois cultivé ou le peintre expressionniste, qui leur reprochent, terrorisés, de s'en passer et d'ourdir un complot visant à précipiter la mort de l'art, ont complètement tort. Les artistes conceptuels sont impatients. Ils n'ont pas la vocation d'être des peintres ou des sculpteurs dont la pratique étaierait la présomption qu'ils sont des artistes, en augmenterait la probabilité, et qui pourraient l'être en effet par talent ou par insistance. Ils sont tout de suite et avant tout des producteurs d'art et, par la force des choses, ils sont aussi des producteurs d'œuvres. Ils sont simplement moins préoccupés de produire des œuvres repoussant les limites de l'art — selon la doxa moderniste — que de produire un art modifiant notre perception du monde et des œuvres. C'est l'art qui doit décider de l'œuvre et pas l'inverse. « Art for me is making art 8 », soutient Barry. Nuance chez Bochner : « I do not make art, I do art 9 », dont l'usage de l'auxiliaire tend à décrire une attitude plus qu'une action. Et confirmation chez Carl Andre : « art is what we do, culture is what is done to us 10 ».

Même si la galerie est fermée, même si elle est vide, la présomption d'œuvre est indispensable. Chez Huebler le glissement terminologique est éclairant. Avant d'adopter pour longtemps la locution générique de Location Piece, il utilise passagèrement celui de Site Sculpture Project en 1968. L'œuvre, même immatérielle, même réduite à la dimension de projet doit avoir la consistance irrécusable de la sculpture, comme si elle pouvait s'introduire plus sûrement ainsi, même intentionnée seulement, dans le monde qui nous entoure : en tant qu'objet et en tant qu'acte. Mais retenons plutôt ici que le mot piece, simple copule ajouté derrière un substantif ou un nom propre, a le pouvoir de contester l'état de fait le plus têtu (une porte close), qu'il a le pouvoir de transformer une galerie fermée, un entretien, une citation, etc. en autant d'expériences d'un genre différent, en autant de projets susceptibles de libérer autant d'expériences productrices d'art.

Et c'est pourquoi trois années peuvent s'écouler entre l'expression du projet, comme pour le One Billion Dots, et la réalisation — qu'on ne saurait voir comme son épuisement. Trois années, ce fut aussi le temps nécessaire à Gian Enzo Sperone pour réunir les fonds nécessaires à pouvoir faire composer, imprimer et façonner son édition originale. Car, si les deux expositions de Barry qu'il venait d'organiser à Turin n'avaient entraîné presque aucuns frais de production, vingt-cinq volumes reliés de plus de deux mille pages chacun (chaque feuille étant imprimée au recto seulement), c'est un investissement ! Heureusement, le marchand colonais Paul Maenz s'intéressa à l'ouvrage et s'en porta rapidement acquéreur avant de le céder au Dr Friedrich E. Rentschler (F.E.R.) qui le possède toujours.

Entretemps, Barry ne demeure pas inoccupé. En 1968, il participe notamment à une exposition de groupe dans un établissement d'enseignement supérieur pour jeunes filles que rien ne prédisposait à devenir un haut-lieu de l'art contemporain, le Bradford Junior College, de Bradford, Massachusetts, si Douglas Huebler, justement, n'y avait pas enseigné. Puis avec ce dernier et quelques autres, Barry devient l'hôte quasi permanent du principal incubateur de l'Art Conceptuel, Seth Siegelaub 11, qui, en janvier 1969, en mars et de juillet à septembre de la même année, organise chez lui à New York une série d'expositions confidentielles mais historiquement déterminantes.

Or c'est associé à Jack Wendler que, dès 1968, Siegelaub permet à Barry de produire une première approche du One Billion Dots qui nous occupe tout particulièrement. Dans le livre Carl Andre / Robert Barry / Douglas Huebler / Joseph Kosuth / Sol LeWitt / Robert Morris / Lawrence Weiner, édité en décembre en 1 000 exemplaires sous forme de photocopies (d'où le sous-titre de « Xerox Book » par lequel on le désigne depuis), figure en effet déjà son One Million Dots qui, à raison de 40 000 points par page, tient sur les vingt-cinq pages mises à disposition de chaque artiste par les éditeurs.

Entre mars et juillet 1969, période extrêmement féconde, on vient de le voir, l'étudiante Patricia Norvell réalise une série d'entretiens publiés plus de trente ans après en un livre devenu incontournable auquel nous avons déjà plusieurs fois emprunté. La liste des artistes et personnalités interrogées, établie sur les conseils de Robert Morris, professeur de Norvell, est impressionnante : Barry, Huebler, Kaltenbach, LeWitt, Morris (évidemment), Oppenheim, Siegelaub, Smithson et Weiner. La somme est déjà si roborative, on peine à croire qu'elle devait s'enrichir d'autres rendez-vous, manqués hélas ! avec Carl Andre, Jack Burnham, Dan Graham, Eva Hesse, Lucy Lippard, Richard Serra et quelques autres... Siegelaub répond à l'étudiante le 17 avril 1969. On sait les multiples projets qu'il mène alors et, comme si cela ne suffisait pas, il signale : « I have a gallery, for lack of a better word, called the Gallery in California now 12 ». Siegelaub et Barry n'iront pas à Los Angeles en avril 1969, mais ce dernier a pourtant alors une exposition personnelle dans ladite galerie. En vérité, l'exposition n'exista qu'à titre d'information. Barry était allé en Californie le mois précédent. Il s'y était procuré plusieurs bouteilles de gaz rares pour les vider en six endroits. Une affiche fut publiée plus tard et envoyée à un mailing très ciblé pour annoncer l'exposition d'avril, mais rien ne fut montré. Et il ne subsiste de ses interventions californiennes que des photos de paysage, des certificats et des molécules de gaz, qui, inertes, errent depuis dans l'atmosphère, en toute innocuité 13. La galerie servit à disséminer l'information. L'action eut lieu. L'exposition servit à l'attester. Siegelaub et Barry se sont bien trouvés, ils sont lassés des expositions qui promettent plein de choses à voir mais où, selon eux, il ne se passe rien.

Accumulation, dissémination, on voudra bien m'excuser ce long détour, j'espère, mais le parallèle entre la série des gaz inertes et celle du million et du milliard de points paraît naturel. Pour être libérés dans l'atmosphère, pour lui être retournés [returned], selon le terme de Barry, les gaz rares ont d'abord dû être artificiellement captés (comme l'ampoule d'air de Paris, de Duchamp, ou comme la boîte de merde d'artiste, de Manzoni) et confinés dans des réservoirs. Et leur dissémination ne tend à rien d'autre qu'à une raréfaction des gaz rares. On peut voir un geste écologique dans ce retour à l'atmosphère, mais on doit surtout y considérer la mise en échec de notre tentation à tout mettre en ordre par la pensée et par les actes. Libérer un gaz rare dans l'atmosphère où il est naturellement présent en quantité infinitésimale, c'est défaire le travail de captage et de conditionnement effectué préalablement. Toute aspiration à la pureté doit ainsi filer entre nos doigts. Avec le gaz rare qui s'évade, c'est aussi la notion de volume déterminé qui disparaît. Or la pureté n'est que quantitative : 100% de concentration valent 0% de corps étranger 14.

Et c'est donc la démarche inverse que suit Barry en concentrant One Million Dots dans les vingt-cinq pages du Xerox Book qui lui reviennent, puis en multipliant par mille cette opération dans les vingt-cinq volumes du One Billion Dots, et enfin, quarante ans plus tard, dans les vingt-cinq autres du One Billion Colored Dots, publié cette fois par l'éditrice française Michèle Didier basée à Bruxelles. Chaque point est insignifiant, mais c'est la quantité de points qui donne ici une mesure et un sens à l'entreprise. C'est vers l'édification du sens que tend l'accumulation des points. Et c'est, inversement, la dispersion qui jouait ce rôle dans la série des gaz inertes 15. Gaz inertes ou points, la quantité, surdéterminée dans les deux cas, rejoint la fonction du mot piece, tel qu'évoqué plus haut. La quantité est constitutive de l'œuvre. La quantité d'œuvres aussi, d'ailleurs. Ainsi Barry, soucieux de réduire au strict minimum 16 la documentation entourant et attestant ses actions, explique-t-il qu'une œuvre peut être rendue plus explicite dans le contexte d'une série qu'isolément. Les gaz inertes étant au nombre de six sur la dernière colonne du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, le programme est tout tracé. Telepathic Piece ou Inert Gas Series, les œuvres sont des vecteurs d'art et les mots piece ou series sont des identifiants, des marqueurs ou des traceurs. Si l'objet d'art se fait de plus en plus discret et s'il disparaît même complètement des préoccupations, l'art reste le but ultime. L'Art Conceptuel a été vu par certains comme une menace mortelle, mais s'est-on demandé si un plus vif désir d'art se manifesta jamais dans l'histoire ?

Tous les artistes de l'entourage de Siegelaub furent peintres avant de se réorienter. Douglas Huebler et Robert Barry, aussi. Ce n'est donc pas pour cette raison que leur relation fut plus étroite. C'est parce que ces deux-là enseignaient et parce qu'ils avaient charge de famille. Ce qui les rendait moins mobiles. Barry essaya d'ailleurs d'obtenir un poste à New York pour Huebler au Hunter College, où il enseignait lui-même après y avoir étudié, mais il échoua à rallier son ami à la City University de New York, dont dépend l'établissement — et l'on sait que Huebler ne vécut ni ne travailla plus à New York après 1953.

Douglas Huebler reconnut l'influence des philosophies orientales sur sa propre réorientation. Et c'est sans doute les œuvres graphiques qu'il produisit entre 1968 et 1976 qui en furent le plus marquées. On range toute sorte de document d'archives, manuscrits ou tapuscrits, dans la catégorie des « œuvres graphiques ». Celles dont je veux parler consistent en des feuilles blanches légendées en pied dans un style qui n'est pas loin de rappeler les aphorismes de Lichtenberg. Citons pour exemple : « The surface above reflects an indeterminate amount of light when this book is open to these pages but is absolutely non-reflective when the book is closed ». Sur d'autres de ces « dessins » légendés, un point isolé peut être centré 17 ou des points, répartis régulièrement sur la surface. Pour l'appeler à une expérience perceptive et existentielle particulière, l'artiste invite le spectateur à fixer attentivement la surface immaculée, le point isolé ou les séries de points.

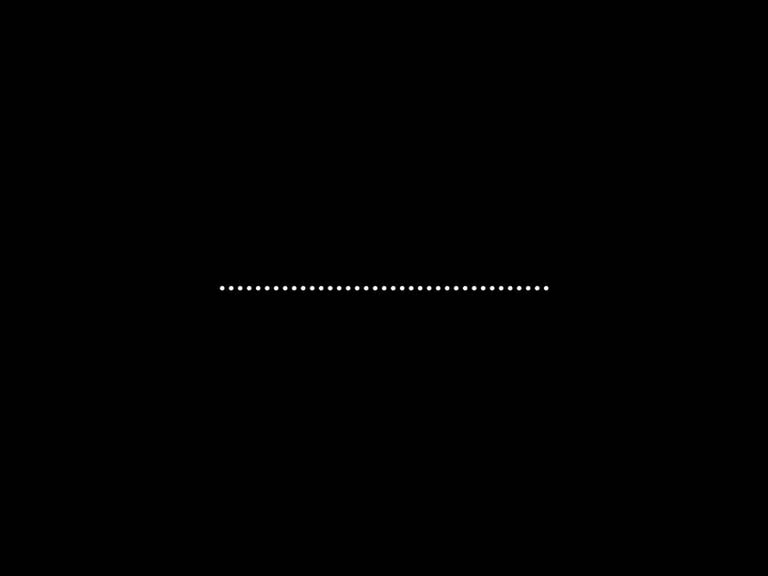

Des points, Barry, lui, en remplit des livres et leur quantité est telle qu'il nous dispense de les regarder tous. Conjointement à la publication du One Billion Colored Dots, en 2008, Michèle Didier a édité une version numérique et monochrome du One Billion Dots composée différemment de l'imprimé original et destinée à être vidéoprojetée. Sous cette forme, l'expérience prend 4,153043981 jours, soit 99, 6730555 heures, soit 5 980,383333 minutes, soit 358 823 secondes 18. Peut-on dès lors imaginer combien de livres de littératures il eut fallu compiler pour totaliser le milliard de points voulu par Robert Barry ? Quatre jours passés sans reprendre son souffle en fin de phrase, personne n'y survivrait déjà ! Laissons de côté À la recherche du temps perdu, pourtant programmatique par le titre, car étant donnée la longueur de ses phrases, les points sont trop rares chez Proust...

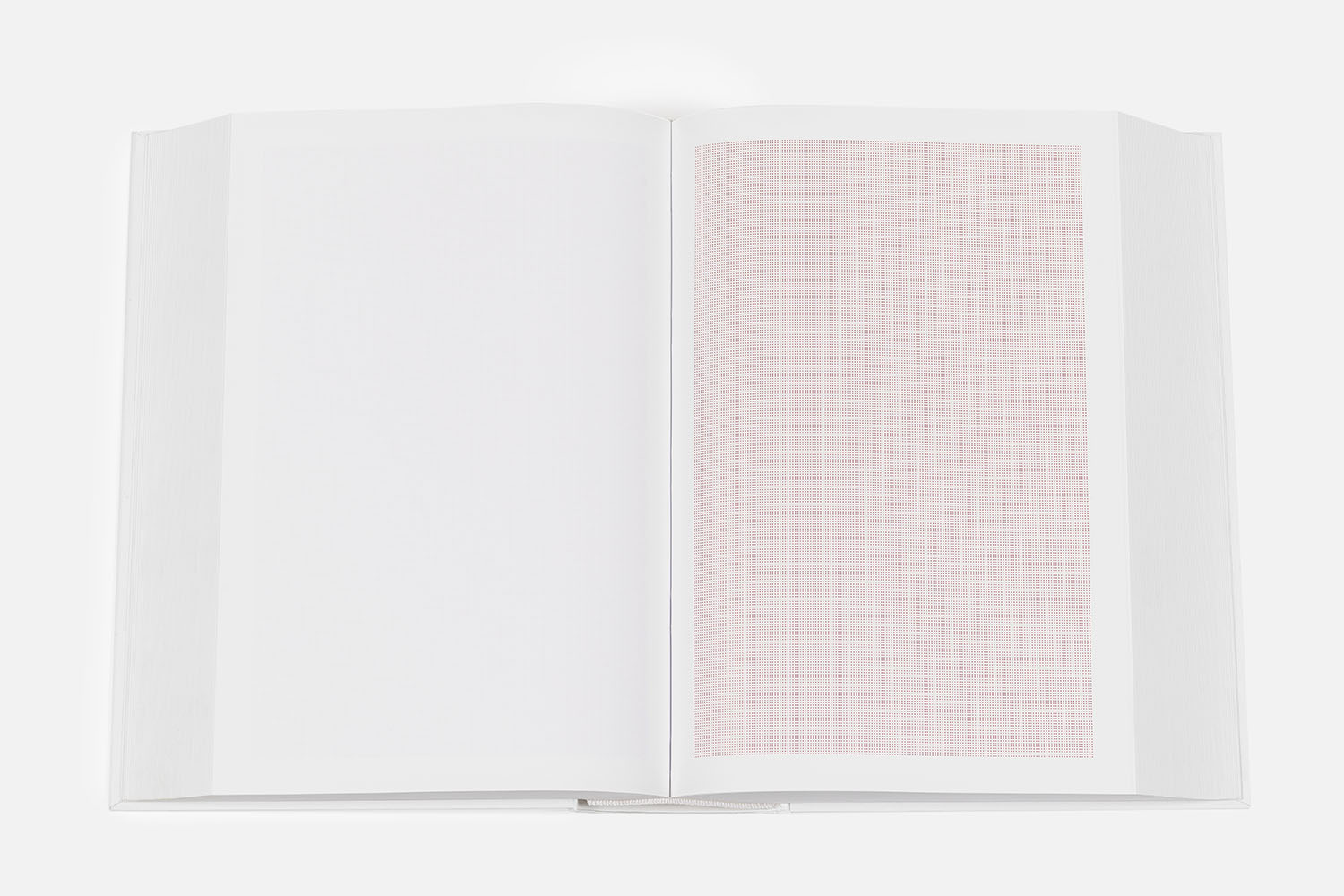

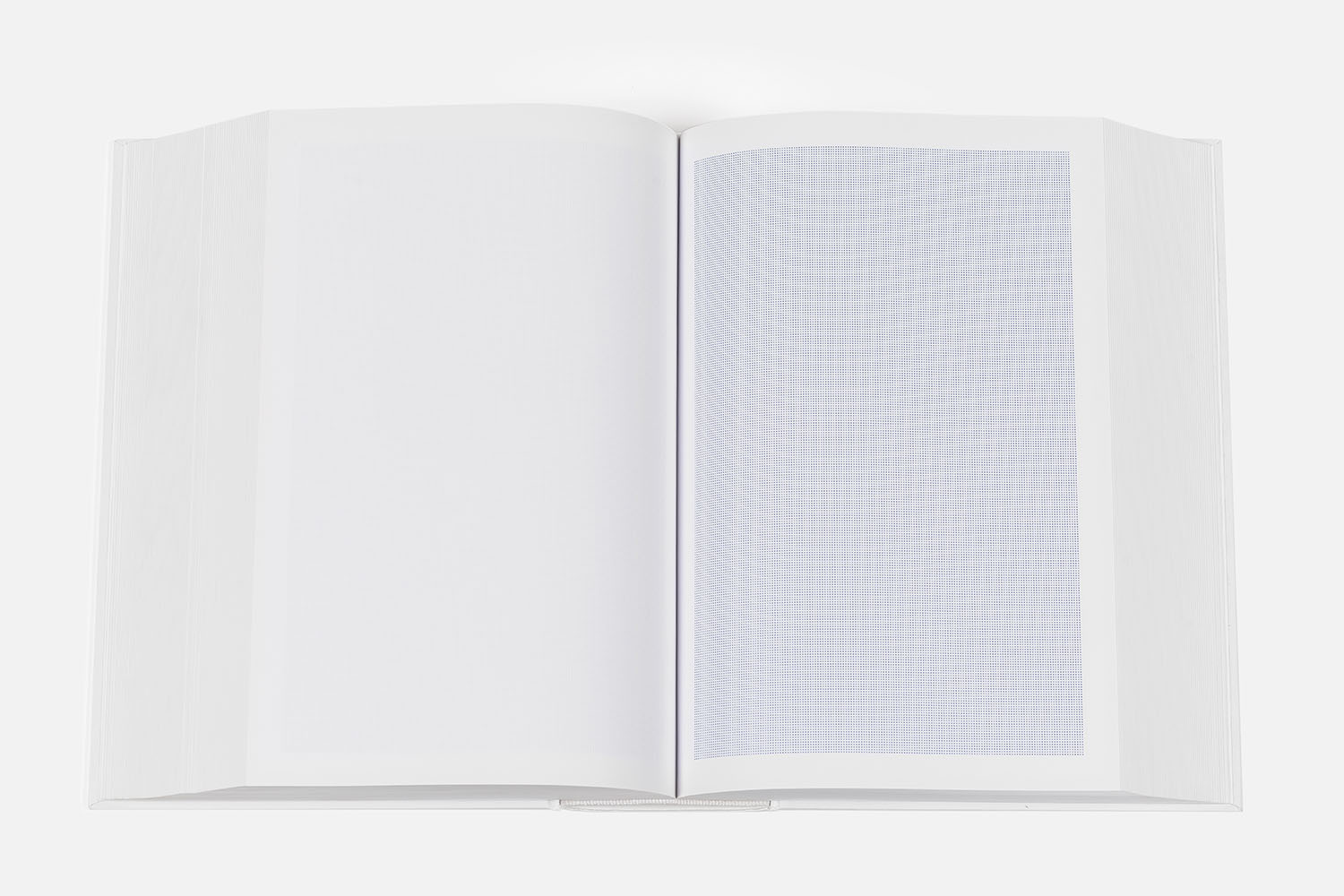

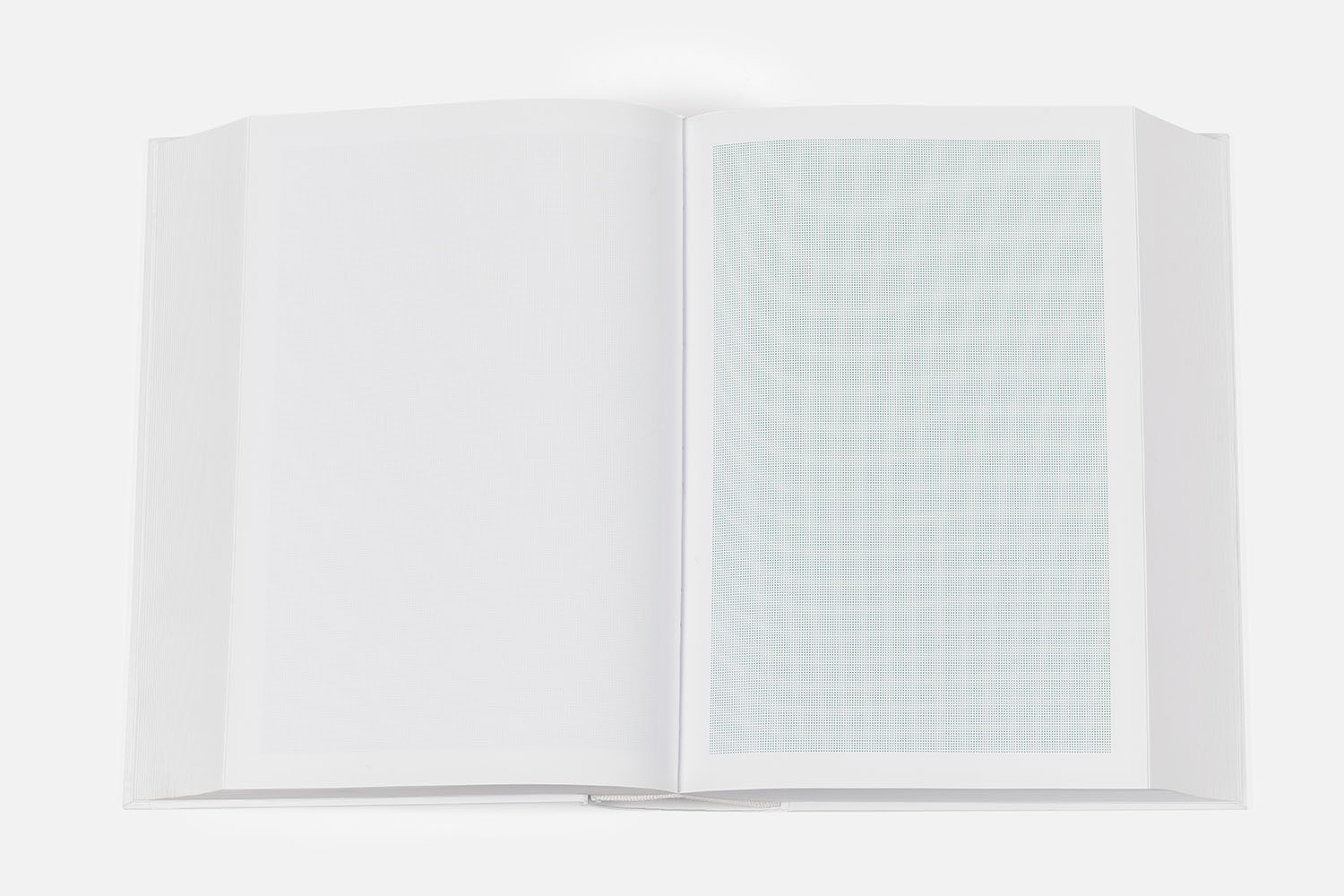

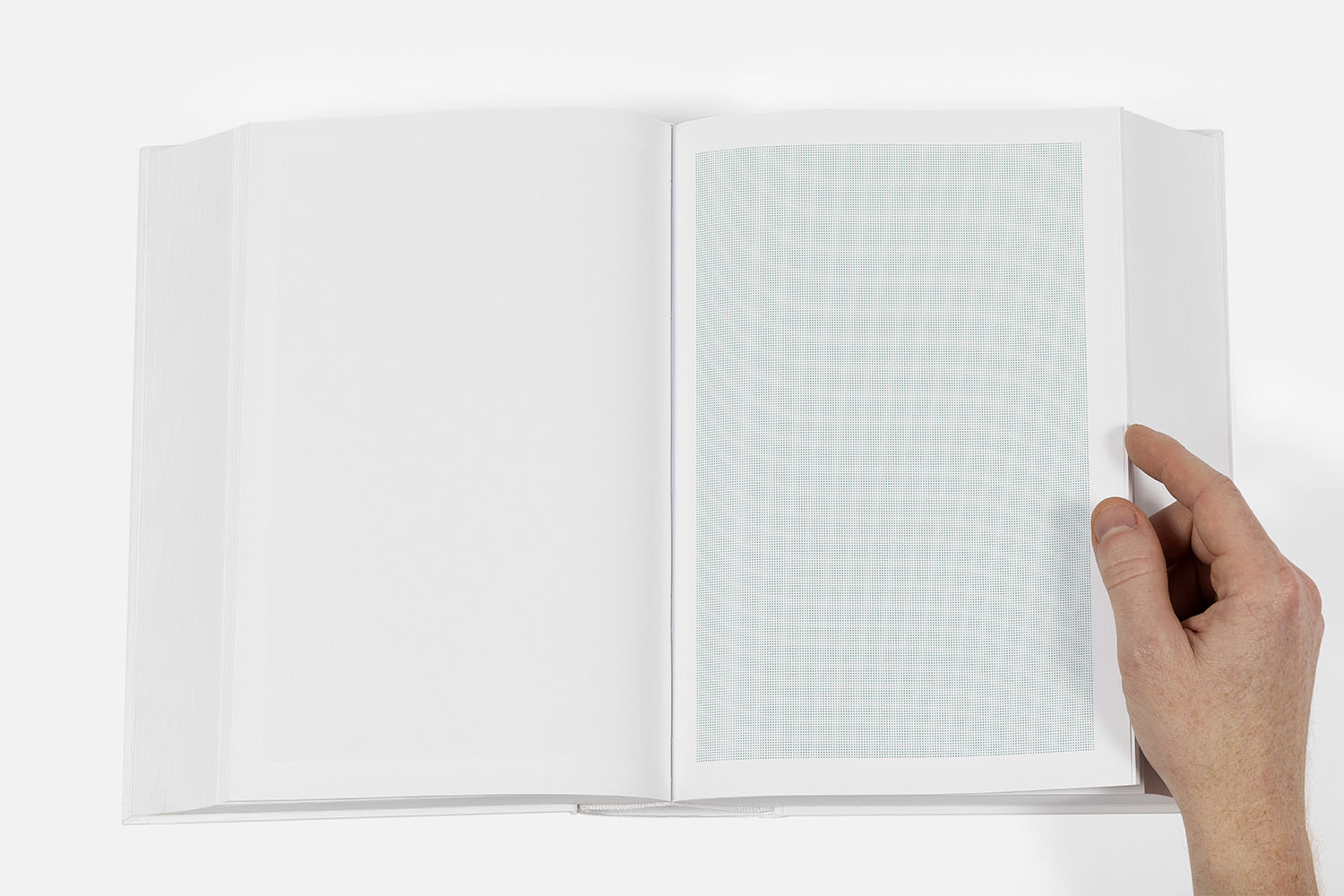

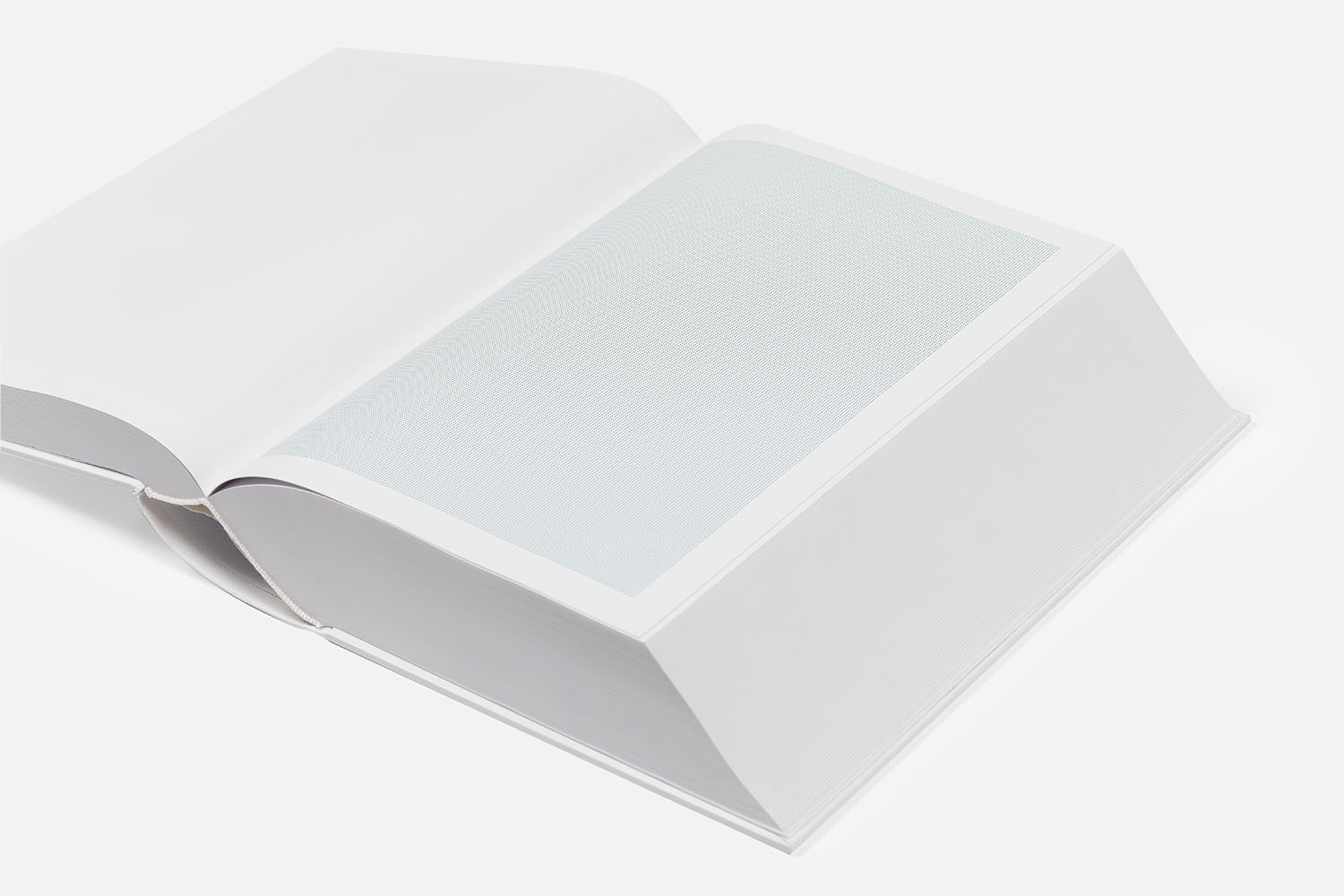

Quelle sorte de lecteur sommes-nous lorsque nous nous penchons sur les vingt-cinq tomes de One Billion Colored Dots ? L'expérience relève-t-elle de la lecture ? Certainement pas. Elle en prend les apparences puisqu'il s'agit d'un livre, mais ce livre ne renferme aucune information sinon en page de titre et en fin de chaque ouvrage sur la page présentant le colophon. Et nulle image ne se dissimule dans ces champs de points, même s'il suffit d'en relier certains, dans un certain ordre, pour en faire apparaître par milliers ! Donc considéré comme un ensemble de livres, One Billion Colored Dots est vide. Et considéré comme un réservoir, il est plein. Plein, mais sans contenu. Car, comme le dit Sartre : « Les couleurs, les formes ne sont pas des signes, elles ne renvoient à rien qui leur soit extérieur 19 ». Et l'on est devant cette somme comme une personne affligée de troubles de la mémoire, devant qui défilerait en désordre les invités d'une réception organisée en son honneur, et qui réserverait à chacun un équitable mot d'accueil, mais sans pouvoir distinguer parmi ses hôtes ceux qui lui ont déjà été présentés de ceux qui lui restent à saluer. Pour sauver les apparences, ces grands malades arborent un sourire de circonstance en société, mais ils sont perdus et ils s'enferment dans une profonde solitude. Devant le milliard de points de Robert Barry, nous sommes perdus, seuls devant la multitude et nous butinons d'un volume à l'autre, sans ordre et sans méthode, à la manière du pilote de Vol de Nuit. Car il serait stupide de commencer par la page 1 et d'espérer finir un jour par la 50 200e. Comme il serait absurde d'y glisser un marque-page en se promettant d'en reprendre plus tard la lecture où on l'avait laissée. Les accumulations de points de Robert Barry font partie d'une catégorie de livres très particulière qui existent pleinement sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir à toutes les pages... si on les a parcourus très superficiellement une fois au moins.

Les meilleures conditions de présentation du One Billion Colored Dots sont réunies quand les vingt-cinq volumes peuvent être ouverts simultanément sur une même console à une hauteur permettant leur consultation debout. Le lecteur-scrutateur peut ainsi se déplacer librement de droite à gauche et de gauche à droite d'une teinte à l'autre en renouvelant à l'envi leurs associations, la couleur se voyant ainsi assigner une fonction singulière que ne pouvait remplir l'édition monochrome de Sperone. À l'exception de la page de titre (ne portant plus la mention de la date et de la justification du tirage dans l'édition la plus récente, où ces renseignements et bien d'autres sont détaillés dans le colophon, en fin de volume), les vingt-cinq volumes imprimés en 1971 étaient tous identiques.

L'expérience physique se complique dans l'édition Michèle Didier du fait même de la couleur, qui incite à parcourir les livres ou du moins à sauter de l'un à l'autre. En 1971, les livres peuvent rester fermés. En 2008, ils doivent être pratiqués, c'est-à-dire manipulés. La couleur doit être révélée par la lumière. Car on fait une expérience différente quand on se penche sur une page criblée de points bleus ou rouges. Et en amont, l'artiste fait une expérience particulière quand il sélectionne les couleurs et quand il les nomme. Interrogé sur ses choix, sa réponse est cependant laconique : « I wanted all the basic and secondary colors plus white, black, grey, gold, etc 20. » Interrogé sur le principe de classification des couleurs, il fait une réponse de peintre : « no system, just what I thought felt right 21. » Ce qui donne : numéro de volume référence Pantone sous-titre donné par l'artiste :

1032red2293blue31505orange42685violet5334green6102yellow7228maroon

83262bluegreen9621lightgreen10110ochre112635lightpurple12541lightrey132955darkblue

14230pink15375yellowgreen162592purple17162lightorange182405redviolet19100lightyellow

20877*silver21290lightblue 22427grey 23871gold 24white*white25blackblack.

Pourquoi Barry s'en tient-il à des réponses aussi brèves ? Pour ne pas substituer son appréciation à celle de l'usager, sans doute, qui pourra noter tout seul :

que l'artiste s'est abstenu d'utiliser les couleurs primaires ;

que le rouge et le bleu sont en tête, mais que le jaune n'apparaît qu'en sixième position ;

que le noir a été conservé pour la fin ;

que les points blancs de l'avant-dernier volume sont invisibles, imprimés sur papier blanc, à moins de se pencher et de regarder le livre de côté sous une lumière rasante ;

que l'or et l'argent sont noirs, inversement, s'ils ne sont pas observés en face, sous une lumière directe ;

que la dispersion de l'impression en une multitude de points provoque un effet de trame ;

que certaines couleurs, claires en général, comme le « light green », le « light yellow » ou le « light blue » confèrent aux pages de points une vibration d'une intensité difficile à soutenir à courte distance ;

que la couleur des surfaces ainsi tramées est très atténuée par rapport à la couleur des points pris séparément ;

que la trame donne plus facilement l'illusion d'un à plat si l'on plisse les yeux ;

que la nuance entre certaines couleurs, comme les « light blue », « light green », « light grey », n'est jamais assez subtile pour qu'on puisse les confondre ;

que du « maroon » correspondant au bordeaux du volume 7 jusqu'au « pink », Barry semble affectionner les nuances de violet ;

que le « maroon » n'est pas un marron et que le « purple » n'est pas un pourpre ;

que le « purple » n'exclut pas le « violet » ;

que l'artiste a préféré un bordeaux et un ocre à un brun moyen, inexistant de sa charte car d'un mélange trop indéterminé peut-être...

On voit assez de choses en se penchant sur ces livres sans avoir à se demander ce qu'on peut y voir. Pourtant l'expérience physique le dispute à l'expérience sémantique dans le moment même où on les observe. Et l'on constatera avec étonnement qu'il n'est pas possible de trancher, de la physique ou de la sémantique, laquelle est la plus immédiate. Le mot rouge a une intensité équivalente, sans doute, à celle de la couleur qu'il sert à désigner. Nommer, c'est distinguer, c'est prêter assistance aux faits pour les assimiler. Or, l'expérience visuelle est déjà mentale avant d'être verbalisée.

Pour Sartre, « les mots sont transparents et [...] le regard les traverse 22 ». Pour Bochner, c'est le contraire. Seuls « les nombres sont réellement transparents 23. » En revanche le : « La langue n'est pas transparente 24 ». Pour Sartre, les mots sont transparents parce qu'ils renvoient à autre chose : l'attention ne doit pas se fixer sur eux. Pour Bochner, ils ne peuvent être transparents, car ils sont inaptes à renvoyer vers un but unique : ils réorientent la pensée qu'ils sont censés servir, et une partie essentielle de l'œuvre de cet artiste conceptuel majeur qui échappa à Siegelaub est fondée sur cette opacité où le rejoint volontiers Barry quand celui-ci déclare : « The use of language is very difficult. It's something which is not natural to me 25 ». Point de mots ou si peu dans ces 50 200 pages qui, reliées, forment des livres absolument pleins ou absolument vides, comme on veut, mais tout sauf transparents.

Pour Barry, plus encore que chez un certain nombre de ses contemporains, la documentation jointe à l'œuvre ne devrait pas se donner comme autre chose qu'une preuve d'existence de l'œuvre, mais l'existence de la documentation a le défaut de s'imposer avec une trop flagrante évidence par rapport à une intervention artistique qui a si peu d'existence matérielle. Elle a justement le défaut originel majeur de devoir lui être jointe. « There's no one who makes work quite like the way Barry does », souligne Siegelaub. « Because he doesn't even have a piece of paper in the end to tell you. He doesn't even have a statement about something. When he's finished, he just has, you know, just the fact of having done it. It's his word that he did it at all. [...] Barry is quite a bit different. There's absolutely nothing 26. »

La volonté de s'en tenir à l'œuvre elle-même, à l'exclusion de tout appareil documentaire ou signalétique, ne va pas sans rappeler l'exigence d'autonomie plastique de l'œuvre d'art revendiquée par les générations précédentes. Et reconnaissons que, dans le fil d'une démarche d'inspiration marxiste 27, tendant à la liquidation de l'objet et (en passant) d'un certain marché de l'art, le certificat qui fait partie de la documentation est encombrant en tant que titre de propriété.

Je me suis heurté à un mur quand j'ai demandé à Robert Barry de me parler de ses deux premiers livres d'artistes, qui précédèrent One Billion Dots. La première fois que j'ai essayé, rappelant leurs titres, les noms des éditeurs et dates de publication, et lui demandant simplement quelles sortes de livres ils étaient, il me répondit : « artist books, black text on white paper 28 ». Trop court, je revins à la charge en lui demandant de me les décrire. Voici ce qu'il me répondit la seconde fois : « no, not more than I have. How can you possibly know the work of art unless you have seen it? If they are important to your work you will have to find them. How do you know about them? When you see them you can ask questions. A description is incomplete and can be misleading 29. »

Tout commentaire peut être mis au crédit de la documentation et donc à son débit si celle-ci est jugée encombrante parce qu'elle peut déplacer l'attention et causer une distraction par rapport aux intentions de l'artiste.

Pour signaler une œuvre, Barry et Siegelaub n'ont pas tort, l'unique mention de son existence dans une liste en fin de catalogue est suffisante. Dans ces conditions, bien sûr, on peut passer à côté d'elle sans la remarquer, mais puisque l'essentiel est qu'elle existe, cela ne vaut-il pas mieux que de la voir ou de la décrire en se méprenant gravement sur son compte ? « Toute chose qu'on nomme n'est déjà plus tout à fait la même, elle a perdu son innocence. Si vous nommez la conduite d'un individu vous la lui révélez : [...] son geste furtif [...] se met à exister énormément, à exister pour tous, [...] il prend des dimensions nouvelles, il est récupéré30. » Pour mon compte personnel, je préfère d'abord me passer de commentaire pour découvrir une exposition. Tout commentaire est par nature intrusif et additionnel. Or, le plus suspect des commentaires, additionnel tout de même, est certainement celui qui ne se prétend plein que de la substance de l'œuvre dont il parle. L'espace critique se dilate ou disparaît complètement, c'est selon, avec l'Art Conceptuel. Pour Barry, il s'évapore. À la très pertinente question « What about the question of judgment, whether a piece is good or bad ? », que lui pose Patricia Norvell, il a une réponse imparable et désarmante : « I don't even think that there'll be that judgment. I think that the whole definition of art will be changing. The thing just is. I mean, how can you criticize a carrier wave? How do you criticize inert gaz? 31 » L'œuvre disparaît en tant qu'objet, mais Robert Barry la réduit étonnamment ici à ses composants matériels. C'est peut-être pour cette raison qu'il choisit des composants quasi immatériels justement : du gaz, des chiffres et des ondes radios... Sa contribution ne peut toutefois se réduire à une actualisation du ready-made.

Robert Barry est encore imprégné du travail sur la grille qu'il a entrepris en tant que peintre depuis 1962 quand il conçoit le One Million Dots et le One Billion Dots. Sa première exposition personnelle, à la Westerly Gallery, à New York, en 1964, s'inscrit dans une perspective minimaliste. Il y présente des tableaux monochromes dont le « motif » carré répété régulièrement intervient en creux, comme une réserve dans un aplat de couleur. L'année suivante, il participe au même endroit à une exposition de groupe. Lawrence Weiner y remarque un de ses dessins avant d'en parler à Siegelaub. Il se trouve que Barry connaissait déjà ce dernier dont la galerie était dans les parages.

Les peintures de 1964 et le One Million Dots n'ont peut-être en commun que l'organisation des motifs répétitifs. Le Xerox Book est un multiple, comme son nom l'indique. Le One Billion Dots est une œuvre unique, mais qui procède de la répétition de 40 000 points par page sur 25 000 pages. L'automaticité et la démesure font la différence. Tout ce qui reste d'autographe, si on peut le dire ainsi, dans les livres, c'est la consultation à laquelle ils invitent. Car même si ce qui intéresse Barry dans le livre, c'est l'idée du livre, cette idée se veut palpable : « I like books. I like the idea of holding them and turning pages. It creates a physical experience, a personal time. The artist book is about being a book. It is about turning pages, going back and forth and controlling time and space 32. » L'idée du livre, ce n'est sans doute pas tout à fait le livre. Mais a-t-on le choix ? D'un livre, peut-on faire une autre expérience que celle de l'idée qu'on s'en fait ?

Or cette idée, pour être nécessaire, n'a pas besoin d'être fidèle au livre qui la suggère. D'ailleurs, le livre auquel Barry fait ici référence est un livre à venir, idéal et générique. De même le compositeur Robert Schumann, du plus profond de la dépression, se réclamait-il encore d'une certaine idée de la joie. « Rien ne montre mieux combien la tristesse est le fondement de toute musique de l'intériorité que l'indication de Schumann : “ lm frohlichen Ton ” [Sur le ton de la joie]. Le nom de la joie dément sa réalité, et le “im”, qui présuppose l'existence d'un “ton joyeux ” connu et appartenant au passé, annonce à la fois que ce ton est perdu et l'intention de le faire revivre 33. »

One Billion Dots est toujours demeuré dans la même collection privée allemande depuis les années soixante-dix. Rares sont ceux qui ont donc pu le consulter. L'éditrice Michèle Didier songea à en publier une nouvelle version depuis qu'elle commença, en 1995, à travailler sur le One Million Years d'On Kawara, exact contemporain du projet de Robert Barry 34. Elle a déjà à son actif plusieurs entreprises monumentales quand elle rencontre celui-ci pour la première fois et qu'elle propose de faire un multiple de son premier milliard de points. Barry refuse et évoque un autre projet de livre, qui donnera Art Lovers, soixante-douze pages, paru chez Michèle Didier en 2006. Puis, alors que l'éditrice n'y comptait plus, en 2007 Barry revient sur sa première intention et lui propose la variante One Billion Colored Dots : « Same concept, different realization 35 ».

Tiré en trente-cinq exemplaires, One Billion Colored Dots paraît quarante ans après le One Million Dots, quarante ans après qu'il eut l'idée du One Billion Dots et trente-sept ans exactement après la réalisation de celui-ci. Barry est coutumier de ce genre de reprise : « I have done it very often in many different ways [...] I like that use of time and space and time creating space. Something only an older artist can do 36. » Chaque livre de la nouvelle série de vingt-cinq compte 2008 pages et c'est en 2008 que le projet est parachevé. La première édition présentait une reliure grise et l'intérieur était imprimé en noir. La nouvelle édition présente une reliure blanche et est donc imprimée en vingt-cinq couleurs différentes, une pour chaque volume, à l'exception des pages de titre et de celle du colophon. Le sens d'une œuvre, c'est la motivation de l'artiste qui la lui donne. « I always do what I say I'm going to do. [...] Ah, it's important to me to do it. You see, that's part of the making of the art 37. » Au lieu de chercher le sens, cherchez la motivation !

Une étagère a été réalisée sur mesure pour l'unique et très précieux One Billion Dots, à l'initiative de son propriétaire. Dans l'excellent catalogue publié à l'occasion des expositions de la Kunsthalle de Nuremberg et du Kunsthaus d'Aarau en 2003 38, la légende de la photo de cette œuvre fait par erreur référence au meuble comme faisant partie de l'œuvre. Délice de la traduction, en allemand, le mot étagère se dit Regal. J'ai rapporté cette anecdote à Barry, qui l'a appréciée, mais pas encore à Jonathan Monk, dont le portrait figure à l'arrière-plan d'une page de Art Lovers et qui s'en délectera. Monk nourrit en effet le projet de faire une série de tableaux d'un milliard de points peints à la main en Chine à raison d'un point par personne 39.

En français, on peut choisir entre deux étymologies pour le mot régal : celle de réjouissance, qui donne rigoler, et celle de royal qui donne régalien. On peut aussi trouver son bonheur entre les deux...

Frédéric Paul, vii-viii. 2008

Notes

1 R. B. dans Patricia Norvell & Alexander Alberro, Recording Conceptual Art, entretiens conduits par P. Norvell, éd. University of California Press, Berkeley, 2001, p. 90.

2 Vol de Nuit, éd. Gallimard, Paris, 1931, ch. XVI, rééd. Folio, p. 145

3 R. B., correspondance avec l'auteur, 13 août 2008

4 E. T. A. Hoffmann, Contes nocturnes, tr. M. Laval et A. Espiau de la Maëstre, éd. Phébus, Paris, 1979, p. 61

5 Recensé par commodité sous la référence An Untitled Book dans les bibliographies, mais les poussant à l'erreur en l'occurrence, le livre ne portait effectivement pas de titre.

6 One-Dimensional Man [L'Homme unidimensionnel] parut en français la même année.

7 R. B., p. 26 du catalogue

8 R. B., P. Norvell, op. cit., p. 87

9 M. B., Artforum, New York, mai 1970 ; repris dans Christophe Cherix & Valérie Mavridorakis (éd.) : Mel Bochner, Spéculations / Écrits, 1965-1973, trad. Thierry Dubois, Musée d'art moderne et contemporain, Genève 2003, p. 209

10 C. A., « Sensibility of the Sixties », Art in America, janvier-février 1967, p. 49

11 Sperone rencontre Siegelaub en Italie. Il vint ensuite à New York pour rencontrer Barry.

12 S. S., P. Norvell, op. cit., p. 33

13 Deux volumes d'hélium furent libérés dans le désert Mojave, deux jours différents (l'un pour l'exposition californienne, l'autre pour l'exposition March 69, à New York), et un troisième volume, à Los Angeles, près de la piscine, dans le jardin d'un ami. Le krypton fut libéré à Beverly Hills. Le xénon, dans les montagnes Tehachapi. L'argon, sur une plage de Santa Monica. Le néon, sur une colline de Los Angeles tournée vers l'océan Pacifique. (Et la documentation de cette pièce n'a jamais été présentée à ce jour.) Le radon ne pouvant être délivré sans permis, étant donnée sa radioactivité, Barry s'en tint à cinq gaz inertes sur les six recensés.

14 L'intégrité, c'est encore autre chose. Parce que les gaz utilisés sont inertes, parce que, par définition, « ils n'entrent dans aucune combinaison chimique connue », leurs molécules dispersées resteront toujours intègres quelle que soit leur proportion dans l'atmosphère. La pureté est une caractéristique passive et résiduelle. L'intégrité est la propriété active de conserver cette caractéristique en se défendant de la corruption. On aurait tort d'attacher une valeur morale à une bouteille d'alcool titrant 100° ou 100% volume.

15 D'ailleurs, l'opposition n'est pas si franche et symétrique que ne le laisse à penser cette bipolarisation accumulation/dispersion. Car, sous-titrant chaque pièce de la série des gaz inertes « from a measured volume to indefinite expansion », notons qu'au mot de dispersion, Barry préfère celui d'expansion, qui, inadéquat sur le plan scientifique, n'en est pas moins efficace pour caractériser l'infinie capacité de notre imagination à inventer, comme en témoigne l'invention de la suite infinie des nombres.

16 R. B., « with as little description as possible, with as little interpretation as possible », P. Norvell, op. cit., p. 97

17 D. H. : « A point located in the exact center of this page. » « For the single instant that it is perceived the point represented above exists as a phenomenon in time and space that is equal in value to any other position of reality that its percipient has ever considered as a measurement of his, or her existence. »

18 Ramené au coefficient à peine plus raisonnable de 10 points par seconde, il faudrait compter 3,1709 années (soit 3 années, 62 jours, 9 h, 5 mn et 2,4 s), soit 1 157,4074 jours (soit 1 157 jours, 9 h, 46 mn et 39,36 s), soit 27 777,7777 heures (soit 27 777 h, 46 mn et 39,72 s), soit 1 666 666,666 minutes (soit 1 666 666 mn et 40,2 s) et donc 100 000 000 secondes pour venir à bout de cette épreuve sans autre activité et sans sommeil ! À raison d'un point par seconde, il vous en coûtera près de trente-deux années d'insomnie et de régime sec.

En vérité, selon Michèle Didier, le déroulement du film suit la progression suivante : « L'image change toutes les demi-secondes, c'est-à-dire qu'il y a, toutes les demi-secondes, une alternance d'écran noir contenant un ou plusieurs points et d'écran noir vierge.

à partir de 1 s............... écran 1 - 1 dot

à partir de 25 s............. écran 2 - 3 dots

à partir de 30 s............. écran 3 - 5 dots

à partir de 35 s............. écran 4 - 9 dots

à partir de 40 s............. écran 5 - 12 dots

à partir de 45 s............. écran 6 - 17 dots

à partir de 50 s............. écran 7 - 37 dots

à partir de 55 s............. écran 8 - 68 dots (1 ligne)

à partir de 60 s............. écran 9 - 204 dots

à partir de 65 s............. écran 10 - 476 dots

à partir de 70 s............. écran 11 - 1020 dots

à partir de 75 s............. écran 12 - 2788 dots

Quand l'écran noir est saturé de points, c'est-à-dire 2788 [...], il va clignoter jusqu'à la 358 753e s, puis reperdre, en sens inverse, le même nombre de points, dans le même temps, puis afficher 1 point puis prendre une seconde de plus pour s'arrêter.

à partir de 358,753 s.............. écran 11

à partir de 358,759 s.............. écran 10

à partir de 358,764 s.............. écran 9

à partir de 358,769 s.............. écran 8

à partir de 358,775 s.............. écran 7

à partir de 358,780 s.............. écran 6

à partir de 358,786 s.............. écran 5

à partir de 358,791 s.............. écran 4

à partir de 358,797 s.............. écran 3

à partir de 358,802 s.............. écran 2

à partir de 358,807 s.............. écran 1

à partir de 358,834 s.............. écran de fin

à partir de 358,840 s.............. arrêt

Mais autant l'avouer, nous ne sommes jamais parvenus, Michèle Didier et moi, à nous entendre sur la durée exacte du film ! Aux malheureux qui l'ignoraient, signalons à ce sujet, pour nous mettre d'accord et pour complaire à Robert Barry, que selon la première résolution de la 13e Conférence Générale des Poids et Mesures, 1967/68 : « La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 » ! Et ajoutons, pour plus de précision, que : « Lors de sa session de 1997, le Comité international a confirmé que cette définition se réfère à un atome de césium au repos, à une température de 0 K. »

19 Sartre, Qu'est-ce que la littérature ?, « 1. Qu'est-ce qu'écrire ? », éd. Gallimard, Paris, 1948, rééd. Folio, 1985, p. 14

20 R. B., correspondance avec l'auteur, 18 juillet 2008

21 Ibid

22 Sartre, op. cit., p. 30

23 M. B., Anne-Françoise Penders, « Rencontre avec Mel Bochner / New York, mars 2000 », Pratiques, n° 9, École des beaux- arts/Presses Universitaires de Rennes, automne 2000.

24 M. B., « Speculations 1967-1970 », Art in the Mind, Allen Art Museum / Oberlin College, Oberlin (Ohio), 1970, p. 33, repris Cherix & Mavridorakis, op. cit., p. 199

25 R. B., P. Norvell, op. cit., p. 91

26 S. S., ibid, p. 33

27 Pensons à nouveau à Marcuse et notons que Siegelaub, qui ne se veut pas théoricien et moins encore écrivain, publie Marxism and the Mass Media 4-5, en 1976, et Communication and Class Struggle: Capitalism, Imperialism, en 1979.

28 R. B., correspondance avec l'auteur, 19 juillet 2008

29 R. B., ibid., 20 juillet 2008

30 Sartre, op. cit., pp. 27, 28

31 R. B., P. Norvell, op. cit., p. 94

32 R. B., Interview in Brussels on the 22nd of March 2006 by Vera Kotaji for Michèle Didier. www.micheledidier.com

33 Theodor W. Adorno, Quasi una fantasia, tr. Jean-Louis Leleu, éd. Gallimard, Paris, 1982, p. 13

34 Le projet de On Kawara est finalisé en 1999 dans une coédition Micheline Szwajcer & Michèle Didier.

35 R. B., correspondance avec l'auteur, 20 juillet 2008

36 R. B., ibid

37 R. B., P. Norvell, p. 90

38 Karl Kerber Verlag, Bielefeld, 1986, p. 59

39 J. M., correspondance avec l'auteur, 21 juillet 2008 : « wanted to make a

31,7 x 27 cm

28 x 21,5 x 0,6 cm

17,4 x 12,4 x 4,9 cm

27,6 x 27,6 cm